Girak ist ein österreichischer Seilbahnhersteller, er wurde vor 100 Jahren von zwei Brüdern gegründet. In den 1980er Jahren patentierte das Unternehmen eine Kuppelklemme für Einseilumlaufbahnen. Diese Klemme basiert auf sehr einfachen Mechanismen und verfügt über einen Kuppelhebel, der eine Nocke betätigt. Die Nocke spannt oder entspannt die in der Klemme eingebauten Federn.

In Bad Kleinkirchheim wurde 1985 die erste Seilbahn mit der Nockenklemme in Betrieb genommen. Meine detaillierten Fotos stammen von der Rossalmbahn, welche ursprünglich 1993 in Lech erstellt und 2004 im Skigebiet Winklmoosalm wieder aufgebaut wurde. Ausserdem war ich zu Besuch bei der 2S-Kanzelwandbahn und der Breitenbergbahn in Pfronten.

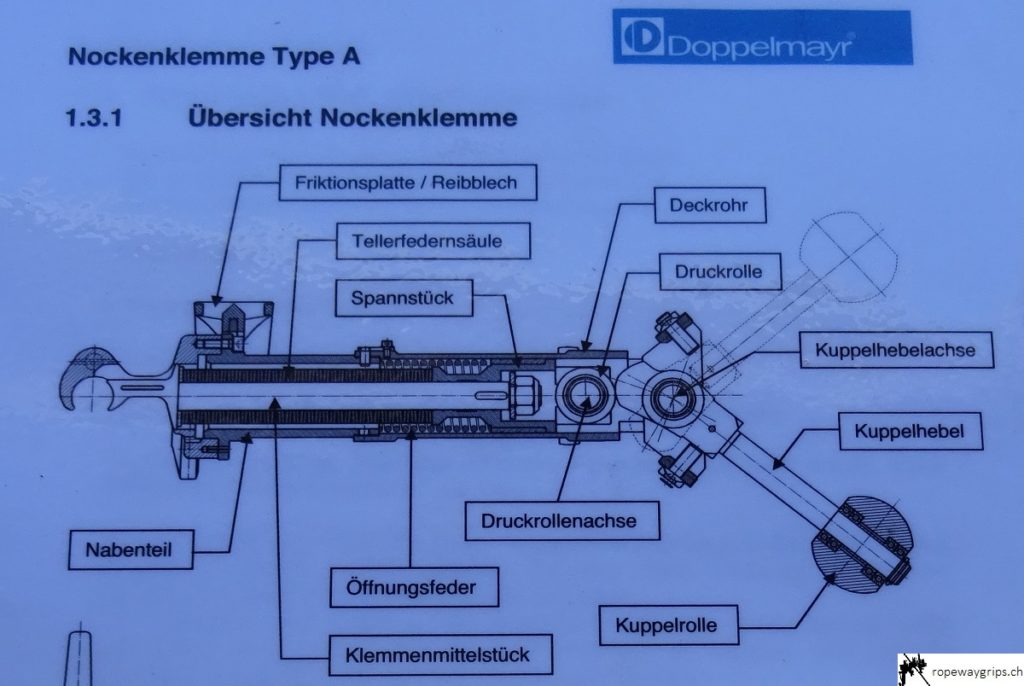

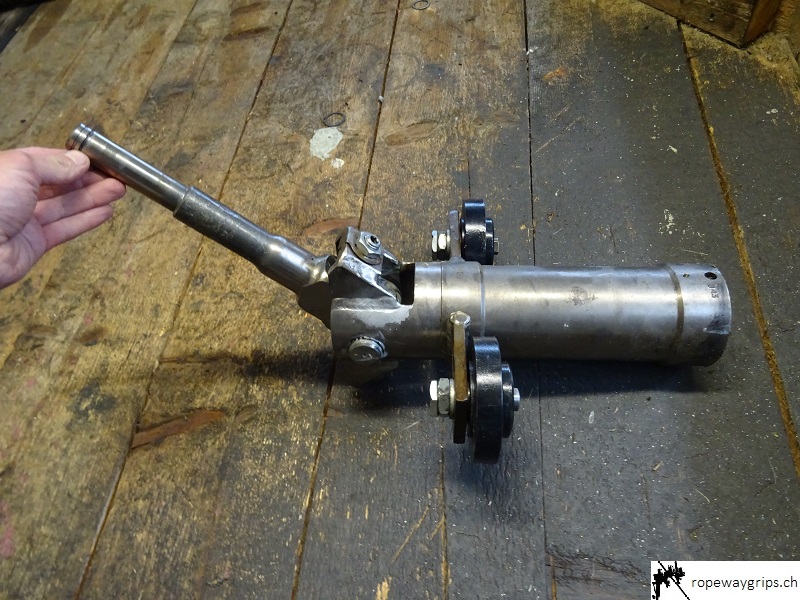

Die Mechanik der Nockenklemme ist gewissermassen in drei Teile aufgebaut: den Kuppelhebel mit der Kuppelhebelachse bzw. der Nockenachse, das Deckrohr und das Nebenteil mit äusseren Klemmbacken, sowie die im Gehäuse befindlichen Tellerfedern samt Druckrolle/Spannstück, Öffnungsfeder und Klemmenmittelstück (innere Klemmbacke).

Die Tellerfedern sind auf das Klemmenmittelstück gesteckt, welches sich mit der Druckrolle und mithilfe der Nocke hin- und herbewegen lässt. Im geschlossenen Zustand drückt die Nocke die Druckrolle zum Seil hin, wodurch das Spannstück, verbunden mit dem Klemmenmittelstück bzw. der inneren Klemmbacke, das Förderseil klemmt. Während des Öffnungsvorgangs wird der Kuppelhebel angehoben, die Tellerfedern durch die sich verjüngende Nocke entlastet und die innere Klemmbacke bzw. das Spannstück mithilfe der Öffnungsfeder wieder vom Seil weggedrückt. Die innere bewegliche Klemmbacke wird also im gesamten Klemmengehäuse hin- und hergeschoben, sodass das System ohne Kopfachse auskommt und damit massiven Verschleiss verhindert. Die Klemme ist dadurch sehr wartungsarm.

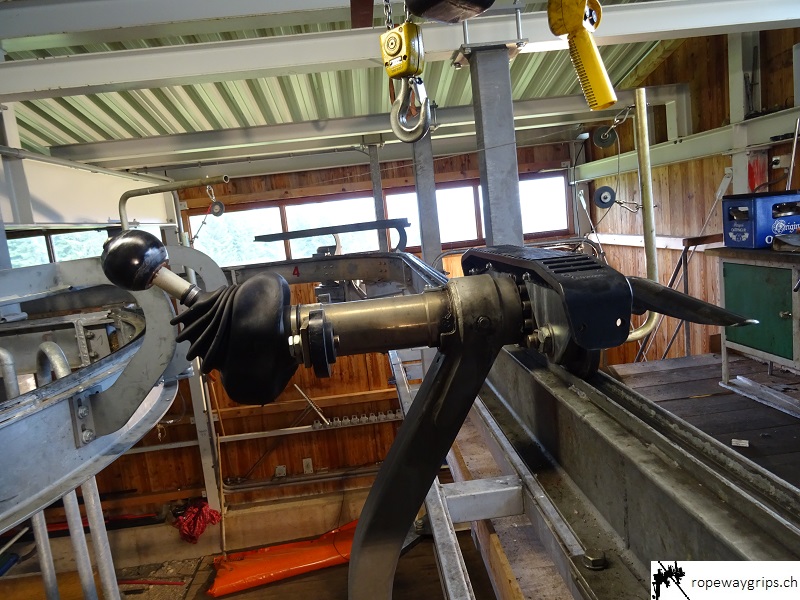

Die Klemme ist ohne Förderseil von Hand zu betätigen. Erst wenn das Förderseil zwischen die Klemmbacken gelegt wird, können die Tellerfedern ihre Kraft voll ausschöpfen. Bei offener Klemme in der Station wird der Kuppelhebel dank der Öffnungsfeder oben gehalten. Da die Federn entlastet sind, ist eine Demontage völlig ungefährlich. Bei den folgenden Bildern ist das Deckrohr vom Nebenteil getrennt sowie die schwarze Gummiabdeckung demontiert, sodass man den Aufbau des Kuppelhebels und der Nockenachse, dem einzigen Drehpunkt der Klemme, gut erkennen kann.

Die Klemme ist bistabil, das heisst, sie ist in der Station gewöhnlich geöffnet und am Seil natürlich geschlossen. Sie verfügt neben der Kuppelrolle über zwei Laufrollen aus Stahl sowie zwei Führungsrollen aus Kunststoff, die die Klemme beim Kuppelvorgang stabilisieren. Die Kuppelstelle ist so gebaut, dass man sowohl vorwärts als auch rückwärts mit der Anlage fahren kann.

Die Girak-Nockenklemme ist von der Funktion her ähnlich aufgebaut wie die Carlevaro-&-Savio-Klemme. Auch sie besitzt eine Nocke, die jedoch nicht die innere Klemmbacke, sondern die äussere Klemmbacke hin- und herbewegen lässt.

Beim Besuch auf der Winklmoosalm und der Rossalmbahn konnte ich diverse Fotos der Stationstechnik und natürlich der Klemme machen. Dazu entstand auch ein passendes YouTube-Video, das sich ausschliesslich um die Klemme dreht. Mein Dank geht an den Betriebsleiter der Anlage, der mir sein Vertrauen geschenkt hat.